夜空に浮かぶ月が、ある日突然真っ赤に染まったら──。それは単なる天文現象?それとも、不吉な前兆…?

「赤い月」は古来より、世界中でさまざまな意味を持ち、時には恐れられ、時には崇められてきました。

この記事では、赤い月の科学的な仕組みから、伝承・迷信、観測の楽しみ方、そして最新の研究までをわかりやすく解説します。

不思議で少し怖くて、でもとても美しい「赤い月」の世界を、一緒にのぞいてみませんか?

スポンーリンク

赤い月の正体とは?

赤い月が現れる天文現象の理由

「赤い月」と聞くと、どこか神秘的で不気味な印象を持つ人もいるかもしれませんが、その正体はとても科学的な現象です。赤い月が見える主な理由は「光の屈折」と「大気の影響」によるものです。特に皆既月食の際に月が赤く見えることがあります。これは、地球が太陽の光をさえぎってできる「影」の中に月が入ることで起こります。しかし、その影の中に完全に月が隠れてしまうわけではありません。

実際には、地球の大気を通過した太陽光のうち、赤い波長の光だけが屈折して月まで届くため、月が赤く染まって見えるのです。この現象は「レイリー散乱」と呼ばれ、夕焼けや朝焼けが赤く見えるのと同じ原理です。

また、火山の噴火や大規模な砂嵐、黄砂などにより大気中に微粒子が多くなると、月が通常よりも赤みを帯びて見えることがあります。こうした場合も「赤い月」が観測されることになりますが、これも自然現象の一つであり、不吉というわけではありません。

つまり、赤い月は特殊な条件が揃ったときにだけ見られる美しい天文ショーなのです。知識があれば、その美しさを楽しむことができます。

地平線近くで赤く見える理由

地平線近くにある月が赤く見える理由も、やはり大気と光の関係が深く関わっています。月が昇る瞬間や沈む直前は、地球の大気の厚みをもっとも長い距離通って月の光が届きます。そのため、青や緑などの短い波長の光は散乱されやすく、大気中で消えてしまいます。残った赤い光だけが目に届くため、月が赤く見えるのです。

これは「大気の屈折」と「光の散乱」が原因で、特に空気中の水蒸気や埃の量が多いと、その効果が強くなります。ですから、都市部や湿度の高い地域では、より赤みの強い月を見られることもあります。

ただし、こうした赤い月は皆既月食のように完全に赤く染まるわけではなく、オレンジ色や赤銅色といった色合いで見えるのが一般的です。これも自然現象の一つであり、「不吉」ではなく、私たちが住む地球と宇宙の仕組みが生み出す美しい現象といえるでしょう。

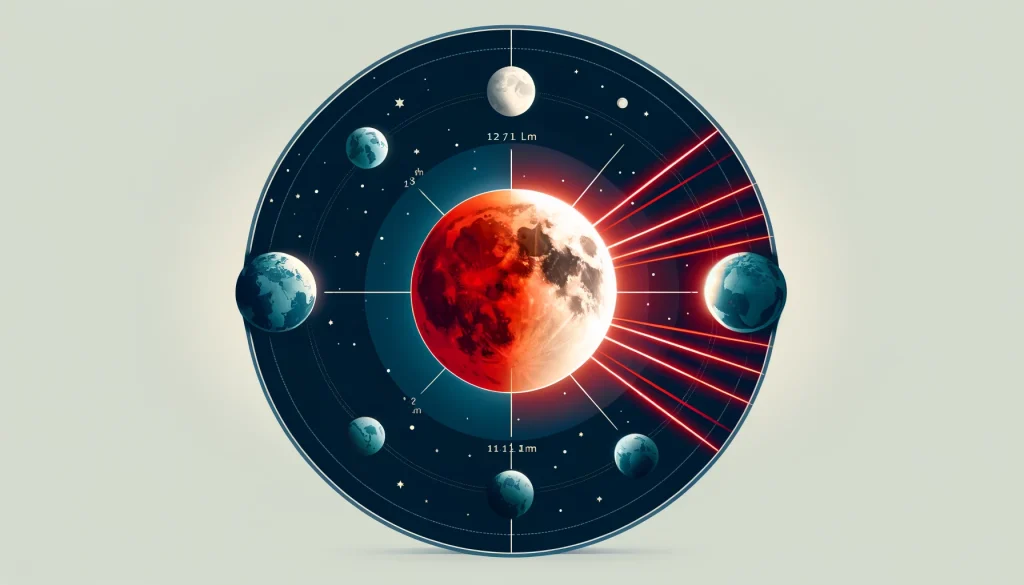

皆既月食と赤い月の関係

皆既月食は、赤い月が見られるもっとも代表的な現象の一つです。皆既月食とは、地球が太陽と月の間に入り、月が地球の影にすっぽりと入る現象です。このとき、月に直接太陽の光が当たらなくなるにも関わらず、月は真っ暗にならずに赤く見えるのです。

これは、地球の大気を通過した赤い波長の光だけが屈折して月面に届いているためで、「ブラッドムーン」とも呼ばれます。赤い月が見える時間は限られており、次第に月はまた明るさを取り戻していきます。この一連の変化は、まるで宇宙が織りなすドラマのようです。

特に皆既月食が起こる日は天文ファンにとってのビッグイベント。肉眼でも観察可能で、望遠鏡やカメラがあればさらに鮮明に赤い月を楽しむことができます。科学的な知識をもとに見れば、赤い月は「不吉」どころか「自然の芸術」として味わうことができるでしょう。

大気中の塵や水蒸気の影響

赤い月の色合いには、大気中の塵や水蒸気の影響も深く関係しています。火山の噴火、大規模な森林火災、黄砂、PM2.5などの大気汚染によって空気中に微粒子が増えると、太陽や月の光が散乱されやすくなります。特に長波長の赤い光だけが届くことで、月が赤く染まって見えるのです。

このような環境要因は、地域によって赤い月の色や濃さに違いが出る原因にもなります。都市部で観測する赤い月と、山間部や海辺で見る赤い月とでは、色合いが微妙に異なることもあるのです。

また、大気中の湿度が高いと、赤みがさらに強調されることがあります。逆に、空気が澄んでいる日には赤さが控えめになることもあります。つまり、「赤い月」は天候や大気の状態を反映する自然のサインでもあるのです。

赤い月の出現頻度と観測条件

赤い月は毎日見られるものではありません。出現には特定の条件が必要であり、その頻度も限られています。例えば、皆既月食は1年に1〜2回程度しか起こらないため、赤く染まった月を目にする機会はそう多くありません。

一方、地平線近くの月がオレンジ色や赤銅色に見える現象は、比較的よく観測されます。夕方や明け方の月を観察することで、自然と赤みを帯びた月を見ることができるでしょう。天候がよく、大気中の塵が多い日などは、赤い月が現れる確率も高まります。

赤い月を観測するためには、空が広く開けた場所や、高台、海岸などが適しています。街の明かりが少ない場所で観察すれば、よりはっきりと赤い月を楽しむことができます。月の満ち欠けや月の出・月の入り時間も調べておくと、赤い月を見逃すことはありません。

スポンーリンク

伝承と迷信:赤い月が不吉とされる理由

古代文明における赤い月の解釈

赤い月は、現代では科学的に説明できる現象ですが、古代の人々にとっては、理解しがたい「神のメッセージ」や「運命の前触れ」として捉えられていました。特に農耕社会や宗教儀式が中心だった時代には、空の変化が生活に大きな影響を与えていたため、赤い月の出現は重大な意味を持つと信じられていました。

たとえば、古代メソポタミアでは月が赤くなる現象は「王の死」や「戦争」の予兆とされ、赤い月が現れるたびに神殿で占いが行われていました。また、マヤ文明やアステカ文明でも、赤い月は神々の怒りや世界の終末を意味するものとされ、しばしば生贄の儀式が行われた記録が残っています。

これらの文明に共通しているのは、「赤い色=血=死や災い」という象徴的なつながりです。現代のように科学的な知識がなかった時代では、空に突如現れる赤い月を恐れるのは自然なことだったのかもしれません。

こうした信仰や迷信は、今でも一部の地域に残っており、「赤い月を見ると不吉」と言われる由来のひとつとなっています。

日本の伝承と赤い月の関係

日本でも古くから月にまつわる伝承や迷信が数多く存在し、赤い月に関する話も例外ではありません。特に『日本書紀』や『古事記』などの古代文献には、月の異変が天変地異や政治の変動に結びつけられて記述されています。

たとえば平安時代の記録では、月が赤く染まった夜に火災が多発したり、地震が起きたりしたと記録され、そのため「赤い月は災厄の前触れ」として恐れられるようになりました。江戸時代の庶民の間でも、赤い月が出ると「明日は悪いことが起きるぞ」とささやかれ、火事や病気を警戒して過ごす風習があったとされています。

また、赤い月は「狐火」や「妖怪の仕業」とも結び付けられることがあり、月の色が変わると人々の不安をかき立てました。これらの伝承は、科学が発達していない時代の人々が自然をどう捉えていたかを知る貴重な資料でもあります。

現代の日本でも、こうした伝承の影響で「赤い月=不吉」というイメージを持つ人は少なくありません。

赤い月と災害の関連性

赤い月が現れた後に地震や火山噴火が起こった、という話を耳にすることがありますが、科学的には直接的な因果関係は証明されていません。しかし、なぜそのような印象が広まっているのでしょうか?

それには「後付けの記憶補正」や「印象の強化」が関係しています。赤い月という非日常的な出来事があった直後に災害が起きると、人々の記憶に強く残り、「あのとき赤い月が出ていたからだ」と結びつけてしまうのです。これは心理学で「確証バイアス」と呼ばれ、迷信や都市伝説が生まれる一因でもあります。

ただし、一部の火山噴火や森林火災によって赤い月が見えるケースは存在します。例えば、大規模な火山噴火で大量の火山灰が大気中に舞い上がると、空全体が赤く染まり、月も赤く見えるのです。このように「災害→赤い月」になることはありますが、「赤い月→災害」という順序には科学的根拠はありません。

とはいえ、赤い月を見て自然と身構えてしまうのは、人間の本能に根ざした警戒心なのかもしれません。

赤い月と犯罪・事故の増加説

赤い月や満月の夜に、犯罪や事故が増えるという話もよく耳にします。実際に、「満月になると人が狂う」という言い伝えから「ルナティック(lunatic)」という言葉が生まれたほど、月と人間の精神状態の関係には昔から注目が集まっていました。

しかし、科学的な調査によれば、赤い月や満月の夜に特別犯罪が増えるという明確なデータはありません。一部の研究では「満月の夜に交通事故が多かった」という統計もありますが、他の要因(飲酒や夜間の視界不良など)による可能性が高いとされています。

ただ、人間は「非日常」を感じると気分が高揚したり、不安になったりする傾向があります。赤い月のような異常な自然現象に対して、知らず知らずのうちに精神的に影響を受けて行動が変化することもあるかもしれません。

つまり、犯罪や事故が増えるという説は一部の印象に過ぎず、科学的根拠には乏しいものの、人間の心理との関係性は興味深い研究対象でもあるのです。

動物の行動と赤い月の関係

赤い月や満月の夜に、動物の行動が変化するという報告もあります。たとえば、夜行性の動物が活発になる、犬がよく吠える、鳥が夜中に鳴くなど、月の光が動物に影響を与えるという話は昔からあります。

赤い月そのものが動物の行動に与える影響については、直接的な証拠はまだ不十分ですが、月明かりが強くなると動物の活動リズムが変わるという研究はあります。特に夜行性の動物にとって、満月の明るさは狩りや移動のタイミングに影響を与えるとされています。

また、犬や猫は人間よりも鋭い感覚を持っているため、月の色や空気の変化を敏感に感じ取って、普段と違う行動をとることもあります。こうした行動が「赤い月が出ると動物が騒ぐ=不吉」という印象を強めたのかもしれません。

動物たちの反応を見ることで、私たちも自然の変化に気づくヒントを得ることができるのです。

スポンーリンク

科学的視点から見る赤い月

光の散乱と赤い月の色の関係

赤い月の色は、太陽光が地球の大気を通る際に起こる「光の散乱」が大きく関係しています。太陽の光は白色に見えますが、実際にはさまざまな色(波長)の光が混ざっています。その中でも青や紫の短い波長は、大気中の微粒子にぶつかると簡単に散乱してしまいます。一方、赤やオレンジの長い波長は散乱されにくく、まっすぐ進みやすい性質があります。

地球が太陽と月の間に入る皆既月食のとき、太陽光は地球の大気を通過して月に届きますが、このとき青系の光は散乱され、赤系の光だけが届くため、月が赤く見えるのです。これは夕焼けや朝焼けが赤く見えるのと同じ原理で、専門的には「レイリー散乱」と呼ばれています。

この現象は、空の透明度や大気中の塵の量にも影響されます。大気中に火山灰や黄砂、煙などが多いと、散乱の度合いが強くなり、より濃い赤色や赤銅色になることもあります。つまり、赤い月の色合いは、空の状態を映し出す鏡のような存在でもあるのです。

大気の状態と赤い月の出現

赤い月が観測されるかどうかは、大気の状態に大きく左右されます。私たちが住む地球の大気は、場所や時間によって含まれる水蒸気、塵、煙などの量が大きく異なります。特に火山の噴火や大規模な森林火災、黄砂の発生などで空気中に粒子が増えると、太陽や月の光の散乱が強くなり、赤い月が見えやすくなります。

たとえば1991年に起きたフィリピン・ピナトゥボ火山の噴火後、世界中で月や太陽が異常に赤く見える現象が観測されました。これは、火山灰が地球全体に広がり、大気の状態を大きく変えたことが原因です。

また、湿度が高い日や都市部のように大気汚染が進んでいる場所では、赤い月が見えやすい傾向があります。逆に空気が澄んでいて塵が少ないと、赤みが弱くなることもあります。

このように、赤い月は単なる天文現象だけでなく、地球環境の影響をも受けているという点で、自然界のコンディションを知る手がかりともなります。

赤い月と地震の関連性の有無

「赤い月が出ると地震が起こる」といった話が都市伝説のように語られることがありますが、科学的に見てこの関係性は否定されています。月と地震との間に直接的な因果関係はなく、赤い月が出たことと地震が発生することの間には、偶然の一致である可能性が高いのです。

そもそも赤い月は「見かけ」の問題であり、地球の大気の状態や太陽光の屈折によって起こる現象です。一方、地震は地球内部のプレート運動によって発生するものであり、発生の仕組みがまったく異なります。

ただし、月の引力が潮の満ち引きを引き起こすように、微弱な影響を地球の地殻に与えている可能性は研究されています。しかしそれは「月そのものの重力」によるものであり、月が赤く見えるかどうかとは無関係です。

つまり、「赤い月だから地震が起こる」と考えるのは、根拠のない迷信にすぎません。科学的に正しく理解することが、こうした不安を払拭するためにも大切です。

赤い月と地震の関係については以下の記事にまとめているので、合わせてご覧になってください。

⇨ 赤い月が見えると地震が来る?噂と科学の事実をやさしく解説します!

赤い月の観測と天文学の進歩

赤い月が人々に注目されるようになったのは、昔からですが、その仕組みが明らかになったのは天文学の進歩によるものです。望遠鏡やスペクトル分析などの技術が発展することで、月の光の色が変化する理由が詳細に解明されてきました。

現在では、月食の時刻や赤い月の出現タイミングを事前に正確に予測できるようになり、一般の人でもスマホのアプリなどで観測チャンスを逃さずチェックできます。また、天文台や研究機関では赤い月の光を分光分析することで、大気中の成分や温度、微粒子の量などを調べる手がかりとしても活用されています。

このように、赤い月は単なる「不思議な現象」ではなく、天文学の研究材料としても非常に価値が高いのです。私たちが空を見上げることで、宇宙の仕組みや地球の環境をより深く理解できるきっかけとなっています。

赤い月の研究と今後の展望

現在、赤い月に関する研究は、地球環境の変化と大気の状態をリアルタイムで知るための重要な手段となりつつあります。月の光の色を正確に測定することで、大気中の微粒子の量や分布を推定する技術が進んでおり、環境モニタリングにも活用されています。

また、赤い月が観測される条件を詳細に解析することで、過去の気候変動や火山活動の痕跡をたどる研究も進められています。将来的には、AIや衛星観測との連携によって、より精度の高い気象予測や災害予測に応用される可能性もあります。

さらに、赤い月は宇宙観測のトレーニングにも使われており、アマチュア天文家の活動の場としても注目されています。こうした観測データはプロの研究者にとっても貴重な情報源となっており、民間との協力による「市民科学」の広がりにも寄与しています。

つまり、赤い月は単なる「神秘」ではなく、科学と未来をつなぐ「窓」でもあるのです。

スポンーリンク

赤い月を楽しむためのポイント

赤い月の観測に適した時期と場所

赤い月を観測するには、天候や周囲の環境が非常に重要です。まず、赤い月が現れる主なタイミングは「皆既月食」や「月の出・月の入り」の時間帯です。特に皆既月食は、月が地球の影に完全に隠れ、赤く染まる現象で、多くの天文ファンが観測を楽しみにしています。これらの情報は、天文台や気象庁、天文アプリなどで事前にチェック可能です。

次に、観測に適した場所ですが、街明かりが少ない「暗い場所」が理想です。郊外の高台、海辺、山間部など、空が広く開けていて、東の地平線や西の空が見渡せる場所が適しています。月の出直後や沈む直前は特に赤く見えやすいため、地平線近くまで見渡せる環境がポイントです。

また、天候も大切です。雲が多いと月が隠れてしまい観測できないので、晴天が予想される日を狙いましょう。空気が乾燥して澄んでいる冬場は、特に観測に向いています。

最後に、安全対策も忘れずに。夜間の移動は懐中電灯や防寒具を用意し、虫よけや飲み物も持参すると快適に観測が楽しめます。家族や友人と一緒に、赤い月を見に行くのも素敵な思い出になりますよ。

赤い月の撮影方法と注意点

赤い月を写真に収めたいと思う方も多いでしょう。スマホでも撮影は可能ですが、より美しく撮影したいなら、デジタル一眼レフやミラーレスカメラがおすすめです。レンズは望遠(200mm以上)があると、月の表面までくっきりと写せます。

撮影時のポイントは、三脚の使用と手ブレ対策です。赤い月の光は通常の満月より暗いため、シャッター速度が遅くなります。三脚を使うことで、ブレずにきれいな写真が撮れます。また、リモコンシャッターやセルフタイマーを使うことで、押すときのブレも防げます。

設定の基本は、ISO感度を800〜1600程度に設定し、F値はなるべく開放(小さい値)に、シャッター速度は0.5〜1秒ほどが目安です。状況に応じて調整しながら試し撮りを重ねることが大切です。

スマホで撮影する場合も、ナイトモードを活用し、ズーム機能を使いすぎないように注意しましょう。ズームしすぎると画質が落ちるため、できればスマホ用の望遠レンズアタッチメントを使うのも手です。

また、月が赤く見えるタイミングは限られているため、事前に観測時間を確認しておくことも忘れずに。

赤い月をテーマにした文化・芸術

赤い月はその幻想的な姿から、多くの文化や芸術にインスピレーションを与えてきました。たとえば絵画、文学、映画、音楽など、さまざまなジャンルで「赤い月」が象徴的に登場します。多くの場合、赤い月は「不吉」や「変化」「終焉」などの意味で描かれることが多く、その存在感はとても強いものとなっています。

日本の詩や短歌でも、赤い月は「物の哀れ」や「人の心の不安定さ」を表す象徴として詠まれることがあります。近代文学では、赤い月が戦争や死の予感として描かれることもありました。また、近年のアニメや映画でも、「血の月」「終末の月」などとして演出に用いられることが増えています。

音楽の世界でも、赤い月をモチーフにした楽曲や歌詞は数多くあります。特に幻想的な世界観やロマンチックな情景を描く場面で、赤い月は象徴的な存在として登場することが多いのです。

このように、赤い月は単なる天文現象ではなく、私たちの感情や想像力を刺激する「文化的存在」でもあります。夜空を見上げながら、赤い月が紡ぐ物語に思いを馳せてみるのも、素敵な時間の過ごし方です。

赤い月と占星術の関係

占星術の世界では、赤い月は非常に特別な意味を持っています。特に「皆既月食で赤く染まった月」は、運命の転換点や深い感情の変化を示すサインとされ、スピリチュアルな観点からも注目されています。

西洋占星術では、月は「感情」「無意識」「母性」などを象徴する天体です。これが皆既月食で赤く染まるときは、「隠されていた感情が表面化する」「心の浄化が進む」といった解釈がなされます。また、赤い月が起きる星座や時期によっても、その意味は細かく変わってくるとされています。

たとえば、赤い月が蠍座の満月のときは「深い人間関係の変容」がテーマに、牡羊座のときは「新たな挑戦や行動の始まり」を象徴すると言われています。こうした見解は、占星術を信じる人々の間で、人生の節目や気持ちの切り替えのきっかけにもなっています。

とはいえ、占星術はあくまで「信じるか信じないかはあなた次第」の分野です。科学とは別の視点で赤い月を楽しむ手段として、占星術を取り入れてみるのもおもしろいかもしれません。

赤い月を安全に楽しむための心得

赤い月の観測はロマンチックで神秘的な体験ですが、安全面にも十分な配慮が必要です。まず、観測場所の選定では、人気の少ない暗い場所に行くことも多いため、防犯意識を忘れないようにしましょう。できれば複数人で行動し、スマホの位置共有などを活用しておくと安心です。

また、夜間の観測は気温が下がるため、防寒対策は必須です。特に冬場は手袋やカイロを用意し、長時間の観測に備えましょう。さらに、懐中電灯やヘッドライトも持参すると便利です。

虫よけスプレーや飲み物、軽食などもあると快適に過ごせます。長時間滞在する場合は、簡易チェアやレジャーシートがあると便利です。車で移動する場合は、現地の駐車ルールやマナーも確認しておきましょう。

また、観測中に「赤い月がなかなか見えない」と焦らないことも大切です。自然現象ですから、天候や時間によっては見えないこともあります。それでも、空を見上げるだけで心が落ち着くという体験は、日常生活ではなかなか得られない特別な時間です。

スポンーリンク

赤い月にまつわるQ&A

赤い月は本当に不吉なのか?

「赤い月=不吉」と言われることがありますが、科学的な視点から見ると、赤い月は自然現象であり、不吉な意味を持つわけではありません。このイメージは、古代の人々が科学的な知識を持たず、異変に恐れを抱いたことから生まれたものです。

赤い月が現れる最も代表的なタイミングは「皆既月食」です。このとき、地球の影に月が完全に入り込み、太陽光が地球の大気を通って曲がり、赤い波長の光だけが月に届くため、月が赤く染まって見えます。つまり、地球、月、太陽という宇宙の関係性が完璧に重なったときに起きる、美しい自然のショーなのです。

それでも「不吉」と言われるのは、赤という色が「血」「戦争」「火」などを連想させるからでしょう。さらに、赤い月が見られるときは天候や大気の状態に影響されることもあり、それが災害や異常気象と関連づけられやすくなります。

しかし、今では天文アプリや科学の進歩により、赤い月の仕組みも観測のタイミングも事前に分かります。不安に思うのではなく、その神秘を楽しむ心を持つことで、赤い月は「不吉」ではなく「美しい宇宙の贈り物」になるのです。

赤い月を見るときの注意点は?

赤い月を見るときに注意すべきポイントはいくつかあります。まず第一に、安全面です。赤い月は夜間に観測されることが多いため、街灯が少ない場所や山間部で観測する際には、十分な準備が必要です。懐中電灯やモバイルバッテリー、位置情報の共有機能などを活用して、安全を確保しましょう。

次に、天候や気温にも注意が必要です。冬場は特に寒くなるので、手袋、マフラー、カイロなどを用意すると安心です。また、夏場でも夜は冷えることがあるので、羽織れる上着があると便利です。

観測中は周囲の明かりに目が慣れていないと赤い月が見づらくなることもあるので、なるべく明るい画面のスマホは控えるか、ナイトモードを活用すると良いでしょう。さらに、月が昇る方向や時間帯を事前にチェックしておくことで、見逃すリスクも減らせます。

そして、無理に赤い月を「見なきゃ!」と焦らず、見えたらラッキーくらいの気持ちで楽しむのも大切です。自然相手の観測には余裕を持った心構えが一番の準備になります。

赤い月と健康への影響はあるのか?

赤い月が健康に影響を与えるという科学的な証拠は、現在のところ確認されていません。月の満ち欠けが人間の体調や気分に影響を与えるという説は昔からありますが、赤い月そのものが人体に悪影響を与えるということはありません。

ただし、一部の人は満月や月食のときに「眠れない」「気分が落ち着かない」と感じることがあります。これは、光の変化や心理的な影響、あるいは「月のせい」と思い込むことによって起こる心因性の影響と考えられています。実際、月の満ち欠けに敏感な人が存在することも事実ですが、それは個人差によるものです。

また、赤い月の夜に「変な夢を見た」「頭痛がした」などと感じる人もいますが、それが直接的に赤い月のせいだと証明することはできません。むしろ、赤い月が話題になることで意識しすぎてしまうことが、体調に影響している可能性もあります。

つまり、赤い月が直接健康に悪影響を及ぼすことはないので、安心して観測を楽しんで大丈夫です。ただし、夜更かしや寒さには注意して、体調管理はしっかりしましょう。

赤い月と他の天文現象の違いは?

赤い月は、他の天文現象と比べても非常に視覚的にインパクトのある現象です。では、赤い月と他の月に関する現象にはどんな違いがあるのでしょうか?ここでは代表的な現象と比較してみましょう。

| 現象名 | 説明 | 色の変化 |

|---|---|---|

| 赤い月(皆既月食) | 地球の影に完全に月が入る。大気を通った赤い光のみが月を照らす | 赤〜赤銅色 |

| ブルームーン | 一ヶ月のうちに満月が2回あるとき、2回目をブルームーンと呼ぶ | 通常の白色 |

| スーパームーン | 月が地球に最も接近し、通常より大きく明るく見える満月 | 通常の白色 |

| マイクロムーン | 月が地球から最も遠ざかり、小さく暗く見える満月 | 通常の白色 |

このように、赤い月(特に皆既月食)は「色の変化」が大きな特徴です。他の現象はサイズや明るさの変化が中心であり、色が劇的に変わることはほとんどありません。

また、赤い月は見た目のインパクトだけでなく、観測できるタイミングが非常に限られているため、よりレアで注目されやすい現象と言えます。

赤い月に関する最新の研究は?

近年、赤い月に関する研究はさまざまな分野で進められています。特に注目されているのは、赤い月を通じて「地球の大気環境」を観測する技術の発展です。皆既月食中の月の光をスペクトル解析することで、大気中のエアロゾル(微粒子)や火山灰、汚染物質の濃度を把握する試みが行われています。

NASAや欧州宇宙機関(ESA)などの研究機関では、赤い月を利用して過去の気候変動を解析するプロジェクトも進行中です。また、AI技術を用いた観測データの解析によって、赤い月が見える予測制度がさらに高まり、誰でも天文現象をより身近に楽しめるようになってきました。

加えて、赤い月がもたらす心理的影響に関する研究も増えてきています。人々が赤い月を見たときに感じる不安感や神秘性が、文化や歴史にどのような影響を与えてきたかを分析することで、より深い理解が進んでいます。

これからの研究では、赤い月を単なる自然現象としてだけでなく、「地球の状態を知る手がかり」として活用する動きが加速していくでしょう。

🌕まとめ:赤い月の正体を知れば、夜空がもっと面白くなる

赤い月は、古代から「不吉な前兆」とされてきた神秘的な現象です。しかし現代では、その正体は大気の状態や光の性質によって生まれる、自然が生み出す美しい現象であることがわかっています。

私たちは長い歴史の中で、赤い月に恐れや畏敬の念を抱いてきました。各地の伝承や迷信では、災害や不幸の象徴とされることもありましたが、科学の進歩によってその仕組みが明らかになった今、赤い月は「恐れるもの」から「楽しむもの」へと変わりつつあります。

この記事では、赤い月の発生メカニズム、文化的背景、科学的視点、観測の楽しみ方、そして最新の研究動向までを紹介しました。神秘と科学が融合するこの現象は、単なる天文イベントを超えて、地球環境の変化や私たちの心に影響を与える「宇宙からのメッセージ」とも言えるでしょう。

今後、赤い月を見る機会があったときは、少しだけ立ち止まって空を見上げてみてください。それは、何千年も前の人々が感じていた「畏敬」と、現代の私たちが持つ「理解」の交差点に立つ瞬間なのです。